发布时间:2017-02-12 00:30 我来说说 我要投稿

“好多年都不蒸灯盏了,也不转社了。你叔叔今天被村里叫去练敲大鼓去了,明天村里有敲锣鼓、跑马、扭秧歌的表演。他晚上回来,叫他给你回电话。”才比我大两三岁的婶子说。

“现在村上的人越来越少了,从几个村子才抽了三十多个人参加排练,明天晚上就在村上的小广场表演扭秧歌。”任多年村支书的表妹夫在电话中告诉我。从他电话中得知,也有个别村民家里会蒸灯盏的,但和过去正月十五家家户户蒸灯盏、天黑以后成群结队的孩子挨家偷灯盏的盛况相比,已是天壤之别了。

很怀念十八岁离开村子之前过正月十五偷灯盏、转社的情景。那一幕幕仍历历在目。

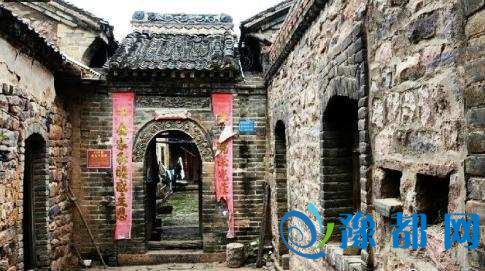

那时的村子没有今天的名气大,但三合院、四合院的墙由砖石土坯沏成、柱子、房梁全是木头结构,是名符其实的“房倒屋不塌”的砖瓦房;雕梁画栋,透露着徽式建筑的风格。村里的多条胡同,都是石板、石头铺成,虽然凹凸不平,但遇到雨天下雨,石头胡同被水雨水冲刷得干干净净,即使赤脚踩在上面,脚也不会被弄脏。

那时村里人气很旺。赵沟村分南北两个生产队,每个生产队有一百多口人。300多人的村子里,吃饭时家家都会端到大门外的胡同里,坐在石头上吃,边吃饭边聊天。赵家分为长门、二门、三门三个宗族,大概是先祖弟兄三个的后代延续,所以长门和长门的人走得更近,二门和二门的走得更亲。尽管生活条件还十分清苦,但尊老爱幼、邻里相助、帮困济贫的风气却代代延续。因为辈份的关系,有的成年人可能还得尊称少不更事的孩子为上辈。前面提到的平法叔叔,其实才比我大两岁。

小时候,盼过年;过年有好东西吃,也有可能穿上一双新胶鞋。可以捡鞭炮,可以看大戏。初二以后,开始开心走亲戚,走亲戚家有好饭吃,也有可能得到一块两块压岁钱。走了舅家走姨家,一直走到正月十四。然后盼过正月十五,十五晚上偷灯盏很开心、参加转社很热闹。过了正月十五,就要全力忙春耕,干农活了。要等到“芒种”后麦子收罢后,才又开始走一年中的第二轮亲戚。

实际上,村上家家户户从正月十四就开始蒸灯盏了。看着母亲用豌豆面或黄豆(黑豆)面,有时也用玉米面,发酵后捏成口大底小的有点象小碗形状的一个个灯盏,蒸熟后在灯盏的中央用细高梁杆缠上棉花做成的灯焾,里面倒上些食用油,在正月十五晚上就可以用来“点灯盏”了。我更喜欢看着母亲巧手捏成的一个老母鸡带一群小鸡仿佛卧在一个大盘子上的大灯盏,母鸡和小鸡背上的凹进去的部分也可以用来插上自制的灯捻,在天黑后用来点亮。

十五晚饭后,我们一群孩子们就盼着天早点黑下来。天完全黑下来后,家家户户都会点亮一个个灯盏,放在屋子中央的木桌上,放在院子里的石桌上,放在大门两旁的门礅上。家家户户一个个灯盏点起,一如银河的星星撒落在家家户户的院子里和屋子里,灯火一闪一闪的。每到这时,每家的大人都有意识地离开家里,敞开着门供孩子们去偷灯盏。这天晚上的偷灯盏是光荣的事,孩子们三三两两,到东家堂屋正桌上拿过一个灯盏吹灭灯光、揣起来就嘻嘻哈哈地往外跑;路过西家门口,顺手牵羊再拿走大门口门礅上的一个。但约定俗成的是,孩子们只会偷走零个的,不会拿走主人家最大的,也不会偷好多拿回自己家,实际上就是有点让小孩子玩游戏的意思。长辈们传说,偷了灯盏拿回家去吃一口,来年一年都不会牙疼。也有一种说法,说吃一口偷来的灯盏,来年一年都不会得病。现在看来,也许是村上人对一年健康企求。在那个年代,村上还没有用上电,正月十五点上许许多多的灯盏,也许是点亮生活的灯光,照亮在外亲人回家的路,希望当年全村风调雨顺五谷丰登。

偷过灯盏,就开始“转社”。全村的绝大多数男女老少会聚集在一起后排成两三纵队,形成一条长龙。孩子们提着大人给糊的灯笼牵着大人的手,跟着村上德高望重的走在最前面的敲锣打鼓的人,从村中间转到村北头,再从村西到村南再折回村中央。锣鼓暄天,鞭炮齐鸣,全村人情绪高昂,欢声笑语荡漾在夜空中,荡漾在明亮的月光下。为了转社,从初二起,每天晚上在村中央,锣鼓手会进行敲锣打鼓的演练,我们一群小孩子会围着观看。那一丈多长的锁呐被锁呐手吹得激昂悠扬,令人心潮起伏。正月十五晚上转社结束了许久,我上了炕后还处在亢奋之中。暄天的锣鼓,敲出了人们渴望风调雨顺、国泰民安的强音,也预示着这年会有好收成;但也向全村人宣告:“过年”过完了,明天起,大家都要投入劳动了。

18岁那年离开家,就再也没有经历过偷灯盏、转社的事儿。但之前每年的偷灯盏、转社的场景都已在脑海中成为了定格的画面,想起来会像看照片一样清晰,心情也会随之激动不已。比我小一岁的安慈说,上世纪七十年代末、村上通了电后,有的人家开始用上电视机,就宁肯在家里看电视,也不愿意出来转社了。现在生活条件好了,偷灯盏也就渐渐地成为了往事。我高中的同学乱喜说,他们家在公社的西半部,那里不叫“转社”叫“陈社”。往往是周围几个村子的,在正月十五晚上从这个村子“陈”到那个村子。多年来也没有“陈社”的习俗了,偷灯盏也早成为了童年记忆中的事儿。

赵沟村现在出名了,据考证,说是中原明清第一古村落。

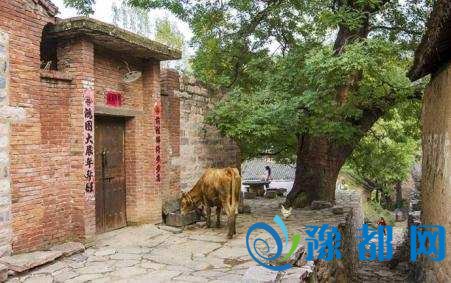

村中的糖河水依然在流淌,平法叔叔家门口的千年古槐仍在根深叶茂,村南的书山依然一年又一年守候着脚下的村庄。但村上的年轻人大都外出打工去了,一年才回村一次。村上的人越来越少了,人气明显地没有原来旺了。“偷灯盏”的习俗消失了、转社不转了,古村千年流传的传统习俗还能传承下去么?

作者简历

赵安金,渑池县段村乡赵沟村人。网名:红土高原。参过军,打过仗,任过检察官,立过功,受过奖。2016年7月被人力资源和社会保障部与最高人民检察院日前联合授予 “全国模范检察干部”荣誉称号。云南省作家协会会员。

责任编辑:沈昱安

《【悠悠岁月】古村的正月十五: 偷灯盏、转社》由河南新闻网-豫都网提供,转载请注明出处:http://smx.yuduxx.com/jinri/552446.html,谢谢合作!

豫都网版权与免责声明

1、未经豫都网(以下简称本网)许可,任何人不得非法使用本网自有版权作品。

2、本网转载其他媒体之稿件,以及由用户发表上传的作品,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

3、如因作品版权和其它问题可联系本网,本网确认后将在24小时内移除相关争议内容。